���ݓ����̏��a�m���i���a�R�N�j

���a�m������

���փ��r�[

�u���i���d���j

�u���i�q�ȑ��j

�M�o��

����

�ŏ�K�ւ̗����K�i

�ŏ�K�듃��

�ŏ�K�o���R�j�[����̓��R�u��

�����{�i�E��j�̎Бp�Ə��a�m���i�����j |

�@�������줖��X���̊ۚ��̋u�ɁA�_�Ќ��z�ł��Ȃ��A���@���z�ł��S�`�b�N���z�ł��Ȃ��A���𒆐S�Ƃ����ꕗ�ς�����l���̌����������顁w���a�m���i���傤�킶�キ�ǂ��j�x�ł���

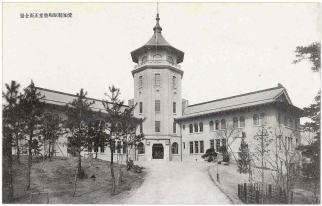

�@���̌����͏��a�R(1928)�N�A�����{��苫����������m�������݂������̂ł��顢���a�m����̖��͑�21�㈤�m���m���ēc�P�O�Y�ɂ���Ė������ꂽ���̂ł��邪�A���͊֓���k�Ђ̒��㤖��B���ς̒��O�Ƃ�����ǂɂ���A�Ƃ�킯�j���N�c�̈Ӌ`�͏d�v������A�N�w�̋��祈琬�ɑ��Č��Ƃ��đ傫�ȊS���Ă����B���̗l�Ȕw�i����A���a�����̋L�O���ƂƂ��āA�ēc�m�������S�ɂȂ�N���祎Љ��̎{�݂����݂���^�тƂȂ����B�������{���z�\���w�̌��ЁA���엘��i�Ƃ������j���m�̏����̂��ƂɈ��m���c�U�ێ��䏟�A�������Y�i�v��C�j�A���얤��i�ӏ��}�E����I�͂̕��j�A����M�F�i�\���}�j�����v���A�����������̂����̏��a�m���ł���A������u�����a���v�u�l�Â���̓a���v�Ƃ��Č��݂��ꂽ���̂ł��顏��A���엘�픎�m�́A�����_�{���c�ǎQ���߁A���É��s���ɁE���m�����Ɍ��݂̌ږ�ɂ��A�C���Ă���B

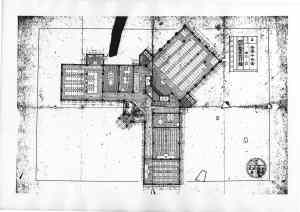

�@�S�K���̓������𒆐S�Ɏl���̒��]�A�����ɂ͂Q�K���S���S�R���N���[�g����̖{�ق��O���ɐL�т�A�Ɖ]���̍قł���B���ʌ��ւɌ������ė��ƁA�엃���Ɛ�������90�x�ɊJ���A���̔��Α��̍u�����͗�������135�x�̊p�x��t�����\���������Ă���B�����ɂ�600�l���e�̍u���E�_�a�E�����E�H���E�}���فE�Q���E�����E�M�o�����̑����I���ݔ��𐮂��A�Ƃ�킯���̐v�ɍۂ��ẮA�^���茩�Ă������猩�Ă��u�l�����`�v�Ɍ�����l�ɐv���ꂽ���Ƃ́A���̎{�݂̖ړI�ł���u�l�Â���v��\���������̂Ƃ��āA���̓����ƂȂ��Ă���

���z�Ƃ��ẮA���{���z�ɐ��m�ÓT���z�̗l����������A�����͗��ꑢ��̔��肪������ꉮ���̂Q�K�������E�쓏�A�y�тQ�K�ȕt���u�������ɁA���@�̔��p�����̂悤�Ɍ����钆�������ڍ����Ă���B�������ɂ͐��Ɍ�����ӏ����{����A�������[�ɂ��͕����������肪�t���Ă���B�ǖʂɂ͐��m���̑�����A�L���ɂ̓A�[�`�l�̈ӏ����t�����A�����͕������ɈقȂ�V�����A��������A������A�~�`�E���~�`�̑��g�A�u�����d�͎O�d�̊z������A���蒌���A���m�ÓT���̈ӏ����e���Ɏ{����Ă���B������������̊K�i���ɂ͓V�R�嗝���������l���嗝�̎萠���Q�K����S�K�܂ŘA�����Đݒu����Ă���B�ŏ㕔�̂S�K�͂W�{�̒��Ɉ͂܂�A�_�C�i�~�b�N�Ȓ��������ۑ��A���������ɉ��т�Ȑ�������̕��͋C�������Ă���B�����S�K�������瓃�S���ŏ㕔�܂Ŕ��ɍ���������A�����S�̖̂��̍���������Ă���B�S�K����͓����̃o���R�j�[�֏o�鎖���ł��A���͖��É������u�ˁA��͖��É��`�A���͗{�V�R�n�E�ɐ��R�܂Œ��]���L����B�����n���́A�{�C���[���A�����A�㖱���A�x�e���A���X���̐ݔ�������A���ɂ͖����������珺�a�����̋M�d�ȃ^�C�������\��ɂ���Ă���B

�@���a�m���ɑ����ď��a�W(1933)�N�Ɍ��Ă�ꂽ���É��s���ɁA���a�P�R(1938)�N�̈��m�����ɂȂǂ́A���{���z����Ƃ������m�����z�̐�삯���Ȃ����̂Ƃ��āA�吳�������珺�a�����̌��z�l����ǂ��c���A���z�j�I�ɂ�����j�I�ɂ��M�d�ȋߑ㌚�z�ł���B

���a�Q�N�U���ɒn���Ղ��s���A���a�Q�N�X�������P�T�����A�����R�T�N�c�P�O�W�P�l�̋ΘJ��d�ȂǂA���a�R�N�P�P���ɏv�H�B���a�S�N�R���ɗ����������s�����B�{�ي�����A铈�a�E�m�������ɁE���Ɂi�{�S�a�A���݂̑̈�a�Ƃ͈قȂ�j���̎{�݂������A�����Љ��̒��S�{�݂Ƃ��Ċ������Ȃ��ꂽ�B�R�����w���ے��̖x�����g�����m�����Ɍ}���Ă���͓��ɂ��̊����͊����ɍs���A�����Ō��C��C�{������u���B�͂P�U���l�ɂ��̂ڂ�A�����̎w���I�N�w�Ƃ��Ċe�E�Ŋ�������v王{���F�a���A���x�h�������n�߁A�S������̎��@���������A�e�{���ł͂��������f���ɐN����{�݂����X�Ɍ��݂���Ă������B

���̌�A���a�P�W(1943)�N�A�R�ɐڎ�����C�R�i�ߕ�������A���͖����w���E�����當���������E���E�����C���E������������ɓ��ɗ��p���ꂽ�B���a�S�Q(1967)�N�S������蔪���{�����������A�Ǘ��ۑ����Ă���B

�@�ꕔ�Łu�R����`����̎{�݁v�Ƃ����]����������������邪�A�����̃J���L�������ɌR�������Ȃǂ͖����A�N�c�E�����c�����̈ꔑ���C�E�O�����C�͂��̘A�ъ����V�߁A�����E�E�Ƌ���E���N����܂ŕ��L���u�l�Â���v���s���A���x����u����҂�����������B

�w�Z�Ȃǂł̌R������������ɍs���Ă��������A�i�D�̌R����`����̏�ł���͂��̏��a�m�����t�ɌR�ɐڎ����ꂽ������A���A���̋K���𗣂ꂽ���N�c���A�ĂѐN�̂��߂̎Љ��{�݂Ƃ��Ċ��p���邽�߂̔M�S�ȉ^�����N�����������Ȃǂ́A��O���R����`�̗g�̏�ł͂Ȃ��A�{���̈Ӗ��ł̐l�Â���̂��߂̑�ȏꏊ�ł�����������Ă���B

�@���a�����Ɋe�n�Ō��Ă�ꂽ���������N����E�Љ��{�݂́A�{���a�m�������{�ŗB�ꌻ�����Ă�����̂ŁA����17�N�ɂ́u���m���̋ߑ㉻��Y�v�ւ̓o�ځA����26�N�i2014�j�ɂ͍����ߌ��㌚�z�����قɂ��o�^����A�u�䂪���̋ߌ��㌚�z���W�̑��Ղ������M�d�ȁA������p�������ׂ������I���l�̍������́v�ƕ]������Ă���B

�l�X�ȓ����ӏ�

|

�H���̓V�����

�i�A�J���T�X�j

�ŏ�K�̒������� |

�u���̒��������

�������蕔���� |

�M�o���̖ؑg�ݏ� |

���r�[�̒����� |

�n�����̏���^�C�� |

�n�����̗��\�����^�C�� |

�ǖʂ̑����� |

�������C���̏���i�q |

|